お客様の声 丸文株式会社 様

ルーター切り出し面の処理がとてもきれいで高級感のある仕上がりに満足しています!

1844年に創業し、長い歴史を持つ半導体商社の丸文株式会社。

1965年には日本へ初めてICを紹介するなど、半導体供給のパイオニアとして日本のエレクトロニクス産業を牽引してきた同社は、半導体・電子部品をはじめボードコンピュータや製造装置、光学部品、計測・センサー関連、ネットワーク関連など、幅広い分野で事業を展開しています。そんな同社の営業推進本部・ソリューション企画部の葉山信幸さんと田中基夫さんに、同社が取り組んでいる事業や今後の展開、そして「P板.com」の魅力についてお聞きしました。

葉山信幸 様(写真右) 田中基夫 様(写真左) 丸文株式会社 営業推進本部 ソリューション企画部 第2課

貴社の事業概要をお聞かせください。

葉山さん 弊社は独立系の半導体商社で、主に海外の半導体ベンダーを国内に紹介しています。また、紹介だけでなくコンサルティングからシステムアップ、導入後の保守、

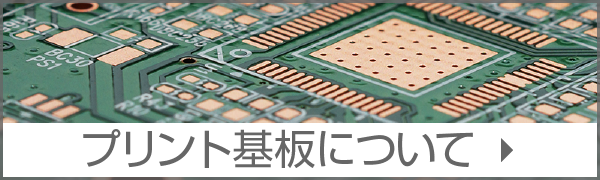

半導体評価基板の製作からサポートまで一貫したエンジニアリングサービスを提供しています。

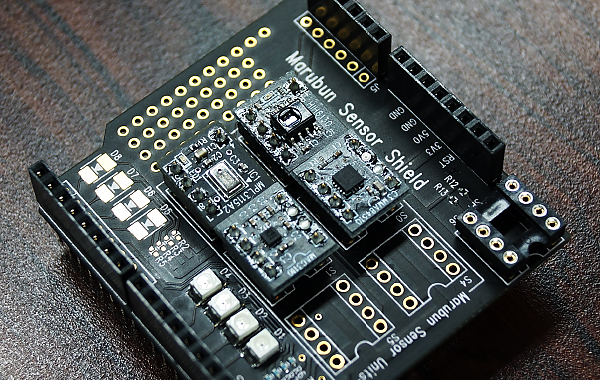

近年では、クラウド開発環境「mbed」を活用したセンサー評価プラットフォーム「quattro II」も提供しています。

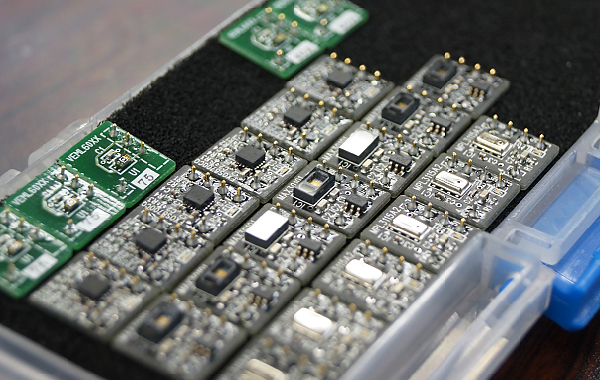

このプラットフォームでは、さまざまなセンサーデバイスをNXP社製の評価ボードで評価するための変換基板を作り、その基板に搭載できるセンサーモジュールと組み合わせることでセンサーを簡単に評価できる環境を整えました。

この評価ボードで評価するための変換基板と、その基板に搭載できるセンサーモジュールに、P板.comで発注した基板を採用しています。

貴社のセンサー評価プラットフォームの特徴は?

田中さん ピン配置さえ合ってさえいれば色々なセンサーモジュールを簡単に取り付けることが可能で、どのようなマイコンを使ってもmbed上のツールを使ってコンパイルして動かすことができます。

それまでは試作基板をセンサーごとに毎回作っていたのですが、このプラットフォームを使えばその手間とコストがかかりません。

試作基板そのものは売り物として作っているわけではなく、あくまでも弊社のデバイスを評価していただくためのものという位置付けではありますが、お客様から試作基板を購入したいという要望も少なからずあり、

このような場合にも安価にご提供することができます。

「P板.com」を知ったきっかけを教えてください。

葉山さん ウェブの検索で知ったのがきっかけです。

我々の部門では 10年程前から弊社取扱いのデバイスの評価のために評価ボードの製作を行っています。当時は弊社で作成した仕様書をパートナーの設計会社さんに提出して、できあがったボードを納入してもらう形式でしたが、

弊社のような開発形態の場合、できあがった製品に対する基板開発のイニシャル費を軽視できないということに気付き始めました。

さらに、最近では開発件数も多くなってきたため開発費を抑制する必要に迫られており、そのためP板.comさんをきちんと活用できないかと考えて、「P板.com導入セミナー」に参加してみました。

このセミナーで話をお聞きしたところ、基板製作についてしっかりした考えをお持ちであることがわかりましたので、発注することにしました。

「P板.com」を利用してみた感想をお聞かせください。

葉山さん 今回は製造・実装サービスの2サービスを利用してみたのですが、基板の品質やサポート体制について問題になるようなところは1つもありませんでした。納入された基板も、カット面の処理など非常にきれいに仕上がっていたので驚きました。

また、一度、スケジュールがタイトで、展示会で発表する当日に基板が納品されたときも、納期を確実に守っていただきました。そのときはテストをほとんど行う時間がないまますぐにデモを行ったのですが、まったく問題なく動作しました。

基板を注文するときに、貴社ならではのこだわりは何かありますか?

葉山さん 他社製の試作ボードと差別化するために、基板の色にはこだわっています。レジストを赤くしている会社はけっこうよく見かけるので、当社では黒のレジストを採用しています。

P板.comを利用して良かった点のひとつに、標準でレジストの色の選択肢として黒が用意されていることが挙げられます。落ち着いたマットブラックで、シルクやはんだとのコントラストも美しく、高級感のある仕上がりでとても満足しています。

貴社の今後の展望をお聞かせください。

葉山さん 弊社ではこれからも様々な弊社取扱いのデバイスを搭載した評価基板を製作していきます。

弊社の今後の展望としては、ウェアラブルデバイス、超小型ACアダプターなど、新たな分野のデバイスに注目していきたいと思います。P板.comさんを利用させていただき、納期の確実さや品質の良さについて良い意味で驚きましたので、

これからも利用していきたいと思います。

本文中の「quattro II」を紹介しているサイトはこちら!

お忙しいなか、とても貴重なお話をありがとうございました。